《援藏日记》终极预告:高原光影铸希望

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 当蒲公英的种子落在唐古拉山

你知道高原上的蒲公英能飞多高吗?在《援藏日记》开场那个长达三分钟的长镜头里,一株蒲公英被风吹散,白色绒毛逆着阳光飘向海拔5000米的苍穹。这个画面让我突然想起去年在青海支教的朋友发来的照片——他站在漏风的教室里,背后黑板上的板书被风吹糊了半边,孩子们的笑脸却亮得刺眼。

陈中阳导演这次把镜头对准了唐古拉山脉腹地的一所帐篷小学。范家其饰演的北京大学生韩松刚下吉普车就吐得天昏地暗,氧气瓶在行李箱里哐当作响。这个细节特别真实,我查过资料,90%的援藏教师第一周都会出现剧烈高原反应。但比缺氧更难受的是文化休克:当韩松发现孩子们用藏语版的乘法口诀表时,他站在教室门口愣了很久,手里准备的标准教案突然变得很轻很轻。

旺卓措演的藏族女教师卓玛有个习惯性动作——总是下意识拍打袍子上的粉笔灰。这个细节在影片后半段形成惊人呼应:当她为抢救落水学生跳进冰河后,湿透的藏袍再也拍不出那些白色粉末。王海祥饰演的朗措大哥死前最后一句台词是”课本比酥油重”,他躺在运送教材的牦牛车上,身下压着被血浸透的汉语字典。这些充满痛感的画面让我想起某位援藏教师博客里写的话:”在这里,知识不是抽象的词汇,是能砸出坑的重量。”

影片最震撼的平行蒙太奇出现在雨季来临那段:一边是韩松在漏雨的帐篷里用身体护住课本,一边是北京母校的教授在明亮阶梯教室讲解教育公平。马蹄声与朗读声的声画对位处理得太妙了——当藏族孩子用生硬的普通话念”蒲公英的种子会飞”时,镜头切到韩松父亲三十年前支教的泛黄照片,两代人的身影在经幡飘动的转场中完成叠化。这种叙事手法让人想起《死亡诗社》里罗宾·威廉姆斯站在课桌上的经典镜头,但藏地特有的玛尼堆和风马旗让这个场景有了更厚重的文化隐喻。

有个细节让我鼻子发酸。卓玛每天要徒步两小时去最近的溪流背水,有次水桶裂了缝,她就用糌粑糊住裂缝,这样回到学校时还能剩下半桶。这个情节其实源自真实事件——2018年玉树某小学确实发生过教师用青稞粉补水管的事。影片里孩子们轮流舔桶壁残留水珠的画面,比任何说教都更有力地解释了为什么片中说”教育是比念青唐古拉更高的山峰”。

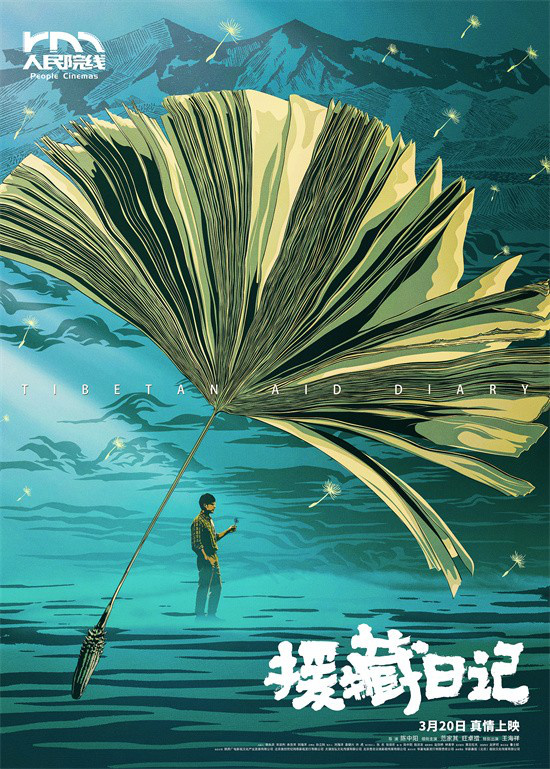

当韩松最终选择续签支教合同时,导演没有用滥情的音乐烘托,而是给了一个俯拍镜头:他站在操场旗杆下,影子被高原阳光拉得很长,远处是正在玩老鹰捉小鸡的孩子们。这个构图让我突然明白海报为什么选用蒲公英——那些看似柔弱的种子,其实比牦牛蹄子更能在冻土扎根。就像影片结尾那个超现实镜头:无数作业本在风中翻飞,纸页间浮现出孩子们未来可能成为的医生、教师、桥梁工程师的模样。

3月20日春分上映这个安排很讲究。西藏的春天来得晚,但一旦冰雪消融,格桑花会开得比任何地方都烈。散场时听到后排观众说:”原来粉笔灰真的能染白雪山。”这话虽然矫情,但想到现实中那些把青春留在高原的支教老师,突然觉得银幕上的光影并不遥远。毕竟在某个平行时空里,韩松们正用冻裂的手指,在海拔五千米的黑板上画着通往山外的等高线。