安徒生与哪吒:揭秘银幕童话密码

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 安徒生的童话王国与中国电影的奇幻相遇

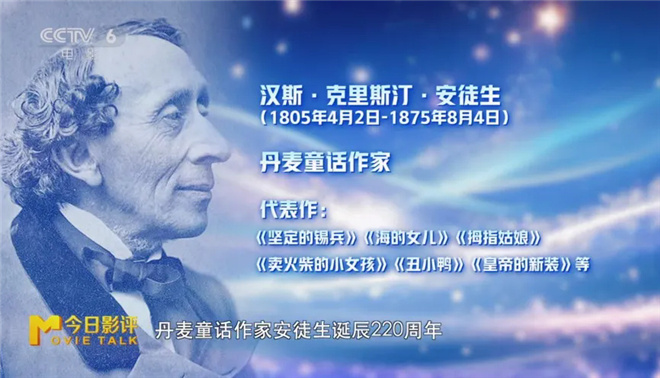

记得小时候第一次读《海的女儿》,那个为了爱情放弃美妙歌喉的小美人鱼让我哭得稀里哗啦。那时候还不知道这个动人的故事来自遥远的丹麦,更不知道这个叫安徒生的作家会以这样的方式影响了一代又一代的中国孩子。

说起来还得感谢叶圣陶先生。上世纪二十年代,是他最早把安徒生的童话带到了中国。那些泛黄的译本在图书馆里静静躺着,等待着被一双双稚嫩的小手翻开。现在去丹麦的安徒生博物馆参观,还能听到中文解说——这大概就是文化的力量,能让一个北欧作家的故事在东方国度生根发芽。

安徒生的故事总带着一种特别的魔力。他笔下的女主角都不是等着王子来拯救的柔弱公主。《小美人鱼》里的爱丽儿为了追求真爱,甘愿承受刀割般的痛苦;《冰雪女王》里的格尔达为了救回小伙伴凯,独自踏上了漫长的冒险。这些女性形象在当时的童话里可不多见,她们勇敢、独立,甚至有些固执,却格外真实动人。

当然,安徒生也懂得用幽默调剂悲伤。《豌豆公主》里那位能隔着二十层床垫感受到一粒豌豆的娇贵公主,读来让人忍俊不禁。但更多时候,他的故事总带着一丝淡淡的忧伤——小美人鱼最终化作了海上的泡沫,《卖火柴的小女孩》在圣诞夜的寒风中永远睡去。这种甜蜜中带着苦涩的滋味,恰恰是安徒生童话最打动人心的部分。

当这些纸上的故事遇上电影这个造梦机器,魔法就发生了。1989年迪士尼把《小美人鱼》搬上银幕,红发人鱼爱丽儿在珊瑚礁间穿梭的画面美得让人屏息。2013年的《冰雪奇缘》虽然对原著《白雪女王》做了不少改动,但艾莎和安娜姐妹间的情感纽带,依然延续了安徒生笔下女性角色的坚韧特质。

童话改编成电影有个天然优势——那些天马行空的想象终于有了具体的模样。《哪吒之魔童降世》里混天绫翻卷的火焰,山河社稷图中如梦似幻的景致,都是文字难以企及的视觉奇观。看到哪吒喊出”我命由我不由天”时,那种冲破宿命的快感,和小美人鱼追求真爱的执着何其相似。

有趣的是,在德国的一些童话集里,中国的《叶限》(灰姑娘原型)和《白蛇传》居然和《白雪公主》排在一起。这说明无论东方西方,人们对奇幻故事的喜爱是相通的。就像安徒生博物馆里那些认真听中文解说的游客,他们脸上专注的神情,和当年我们第一次读童话时的样子一模一样。

现在走进电影院,能看到越来越多中国自己的”童话”。《大鱼海棠》里游弋在云海中的巨鱼,《白蛇:缘起》中水墨风格的仙界,都在用新的方式讲述着古老的传说。这些画面让我想起小时候第一次看到迪士尼动画时的震撼,只不过这次,故事里流淌的是我们自己的文化血脉。

安徒生要是知道他的童话在百年后还能以这样的方式被讲述,应该会很欣慰吧。从书本到银幕,从丹麦到中国,好故事永远能找到新的听众。当灯光暗下,银幕亮起,我们依然是那群相信魔法的小孩,只不过现在,我们也能用自己的方式创造魔法了。