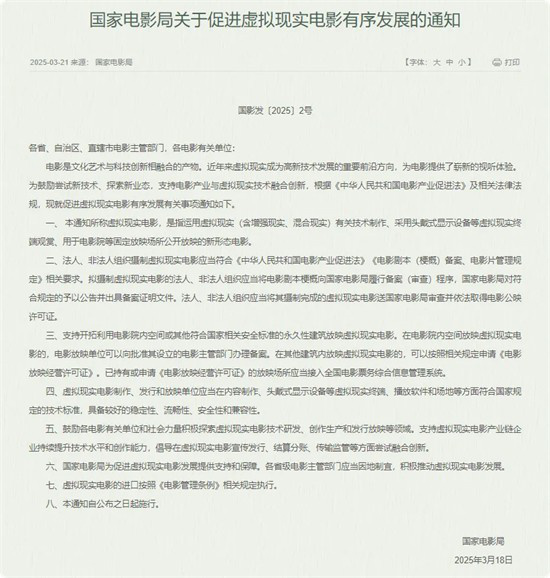

政策利好下,《虚拟现实电影》市场新机遇

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 当电影不再只是”看”:中国VR电影正在改写观影规则

“你根本不是在看电影,你就在电影里面。”2023年初在西安XR未来影院体验完《隐秘的秦陵》的观众这样描述。这种体验正在改变人们对电影的认知——戴上头显设备,你突然置身于两千年前的秦始皇陵地宫,可以伸手触摸青铜器上的纹路,转头就能看见兵马俑脸上的彩绘正在剥落,甚至能感受到地宫深处吹来的阴冷气流。这种颠覆性的观影体验,正随着国家电影局《关于促进虚拟现实电影有序发展的通知》的发布,从科技奇观变成可复制的产业模式。

VR电影的技术突破比想象中来得更快。现在的头显设备已经能精准捕捉每个细微动作——你眨下眼睛,画面焦点就会自动调整;稍微歪下头,场景视角立刻跟着偏移;甚至当你试图伸手触碰虚拟场景中的物件时,系统能通过手势识别给出触觉反馈。在《唐宫夜宴》的体验中,观众可以真实地”拿起”唐代侍女手中的鎏金银壶,感受器物重量变化带来的手腕微调。这种级别的交互体验,得益于实时图像渲染技术和5G传输技术的成熟,让每秒90帧的8K画面能无延迟地同步到头显设备。

题材创新正在打破传统电影的叙事边界。不再是坐在椅子上看别人登山、潜水,VR电影让你自己成为那个攀登珠峰的登山者——当你在虚拟雪山上失去平衡时,会真实地感到小腿肌肉绷紧;或者化身航天员,在空间站失重环境中漂浮时,胃部会产生真实的坠落感。正在筹备的科幻VR电影《深空回响》甚至设计了这样的场景:当外星生物突然出现在你背后时,颈后的汗毛会真的竖起来——这可不是比喻,而是通过超声波触觉反馈实现的生理反应。

政策推动下,中国VR电影正在建立自己的技术标准。电影主管部门正在制定的技术规范细致到令人惊讶——比如规定虚拟场景中物体碰撞的物理反馈延迟不得超过11毫秒,这是人类触觉能感知的临界点;又比如明确要求眼动追踪的精度要达到0.5度以内,相当于能识别你是在看远处山峰还是近处的树枝。这些标准不是闭门造车,在《隐秘的秦陵》制作过程中,团队发现当虚拟文物表面的反光强度超过300尼特时,会引发部分观众的眩晕感,这些实战经验都被吸收进了正在制定的《虚拟现实电影内容制作规范》。

最有趣的可能是VR电影带来的全新商业模式。西安那家XR未来影院里,每个影厅都像是个主题游乐场——放映《深海探秘》的影厅地面会配合剧情产生波浪般的起伏;而播放《星际穿越》的影厅则配备了能模拟失重感的悬挂式座椅。这种”电影+”的混合体验,让票价能卖到普通IMAX的三倍还场场爆满。更妙的是,这类影院不需要传统银幕和环绕音响,一个200平米的仓库改造后就能容纳四个VR影厅,这给中小型影院转型提供了新思路。

当《通知》中提到要构建”技术+内容+场景”的生态时,可能很多人没想到会发展得如此具象。在横店,新建的虚拟制片基地里,演员们在绿幕前表演的同时,VR电影团队就在同步生成虚拟场景;在深圳,一家做健身镜的企业突然转型VR运动电影,因为他们发现用户更愿意为能”亲临”阿尔卑斯山滑雪场的课程付费。这种跨界融合正在催生一些古怪又迷人的新产品——比如结合了芳香喷雾和温控装置的VR头显,让你在观看美食电影时能闻到红烧肉的香气。

VR电影最革命性的改变可能是重新定义了”观影”这件事。它不再是被动的接受,而变成主动的探索。在《隐秘的秦陵》中有个设计巧妙的机关——如果你不主动蹲下来观察地砖缝隙,就永远发现不了隐藏的密道线索。这种设计让同一部电影有了无数种观看路径,也解释了为什么有人会反复观看同一部VR电影七次。当电影从”讲故事”变成”提供体验”,整个产业的游戏规则都在被重写。

站在2023年这个节点回望,可能会发现我们正处在电影史上最重要的转折点之一。就像当年从无声到有声、从黑白到彩色的跨越,VR技术带来的不仅是表现形式的变化,更是艺术语言的重构。当未来的电影史学家书写这段历史时,或许会把中国这次政策引领的VR电影规范化发展,视为全球电影产业转型的关键转折——毕竟,能让观众真的”走进”银幕的技术,注定会改变人们对电影的所有认知。