《日暮归乡》海报亮相:中国台湾老兵的乡愁情怀

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 回家的路有多远?《日暮归乡》里六个台湾老兵的一生等待

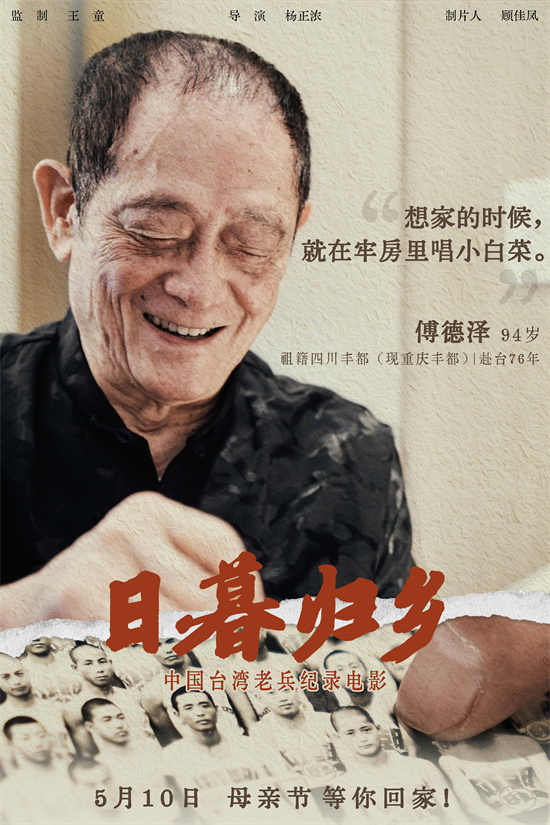

“小白菜呀,地里黄呀,三两岁呀,没了娘呀…”当傅德泽老人在镜头前哼起这首北方童谣时,他那双布满老年斑的手不自觉地打着拍子,浑浊的眼睛里突然有了光。这个18岁就被迫离开安徽合肥的退伍老兵,在台湾岛上唱了七十多年的《小白菜》,每次想家就唱,唱着唱着就哭了。

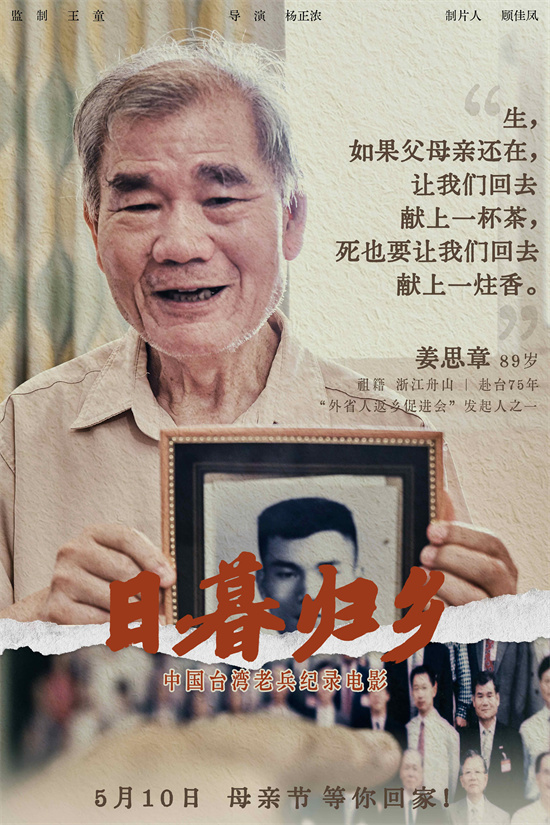

这是纪录电影《日暮归乡》里最揪心的片段之一。导演杨正浓带着团队花了八年时间,跟拍六位滞台老兵的真实生活。这些平均年龄超过90岁的老人,在1949年的历史浪潮中,像蒲公英一样飘落台湾。有人是被抓壮丁时正在田里插秧,有人是出门买酱油就再没回家,最年轻的姜思章离家时才14岁,书包里还装着没写完的算术作业。

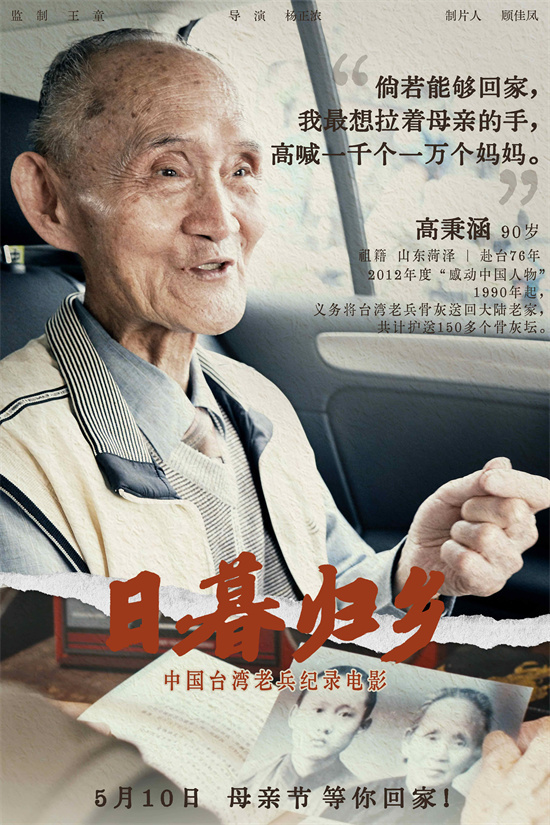

山东菏泽来的高秉涵可能是最执着的一个。76年间,他收集了150多个老兵的骨灰坛,像快递员一样辗转两岸。有次遇到台风,他死死抱住装着骨灰坛的登山包,在码头蜷缩了一整夜。”老哥们活着回不去,死了总要带他们回家。”影片里有个细节:每个骨灰坛上他都仔细贴着便签,写着”山东临沂王大山””浙江宁波李阿毛”——那是老兄弟们生前反复念叨的家乡地址。

导演用大量生活流镜头记录老兵们的日常。清晨五点的荣民之家,金英老人会把假牙泡进搪瓷缸,这个广东汕尾渔民的后代,总对着镜子练习说”阿妈我返来啦”;曾奇才的床头柜摆着泛黄的全家福,照片里穿长衫的父亲和扎发髻的母亲,永远定格在1948年的四川丰都;潘松带去世前三个月,还在用放大镜逐字核对族谱,生怕漏掉任何一个五华县亲人的名字。

最令人心碎的是姜思章的段落。这个舟山渔民的儿子在镜头前展示他的”回家装备”:褪色的帆布包里装着绍兴黄酒、宁波年糕、一包普陀山的香灰。”当年阿姐在码头塞给我的银元,我换成新台币又换回人民币,就想有朝一日原样还给她。”说到这里他突然卡壳,像个做错事的孩子般搓着手:”我阿姐…应该不在了吧?”

制片人顾佳凤透露,团队曾在桃园某荣民村拍到震撼一幕:十几个独居老兵不约而同地把行军床摆成面向西北的角度——那是大陆的方向。有个细节很有意思,这些老人至今保持着原籍的饮食习惯,山东老兵囤积大葱,四川爷爷揣着辣椒粉,广东阿公的保温杯里永远泡着陈皮。

影片后半段跟拍高秉涵护送骨灰回山东的场景。当他在菏泽农村的麦田里跪下时,围观的人群中突然冲出个白发老太,抱着骨灰坛喊”二哥”。原来这位王姓老兵离家时妹妹才六岁,现在两人重逢,一个在檀木盒里,一个靠助行器站着。这个没有配乐的段落,只剩下北风吹过麦穗的沙沙声。

王童监制特别保留了大量”无意义”的生活片段:老兵们反复整理根本用不着的行李箱,每天擦拭早已停摆的怀表,对着大陆新闻联播练习乡音。这些看似琐碎的日常,堆积成触目惊心的时间重量。有个镜头是傅德泽老人盯着海峡对岸的晚霞,突然说了句:”朝霞雨,晚霞晴,明天厦门肯定是个好天气。”——地理课本上的金门厦门直线距离,他记了整整七十三年。

5月10日母亲节上映当天,片方会在两岸同步发起”带老兵回家”行动。片尾字幕滚动时,银幕上会出现六位老兵年轻时的军装照,以及他们家乡现在的卫星地图。当镜头扫过菏泽牡丹园、舟山渔港、丰都鬼城这些地名时,你会突然明白:所谓乡愁,不过是14岁少年没算完的那道数学题,是18岁青年被没收的酱油瓶,是90岁老人再也找不到的回家路。